1. 教学设计样例说明(必须提供) (提供一节代表性课程的完整教学设计和教学实施流程说明,尽可能细致地反映出教师的思考和教学设计,在文档中应提供不少于5张教学活动的图片。要求教学设计样例应具有较强的可读性,表述清晰流畅。课程负责人签字。) 第7章 乡村旅游资源的调查与评价 任何产业的发展都会受到资源要素的影响,旅游业也不例外。旅游目的地旅游业的发展是否兴旺,在一定程度上取决于旅游资源的数量及文化价值。由此可见,旅游资源是旅游业发展的重要物质基础和文化保证。本章节重点围绕乡村旅游资源的调查与评价,讲解乡村旅游资源概述、形成、分类以及调查的技术和方法,并针对乡村旅游资源评价的原则、内容、方法等进行讲授。授课过程中,将“绿水青山就是金山银山”“人类命运共同体”“文化自信”等思政元素,融入课程。让学生赏析我国绚丽的自然风光和灿烂的文化,培养学生民族自豪感和爱国热情,认识到文化资源、生态资源的价值,树立文化和生态保护观念。 教学实施过程 第一阶段:课前教研 教学团队通过走访调研、横向课题研究、教研教改会议等方式了解乡村振兴战略、乡村旅游规划与开发中的课程思政教学育人元素,重点聚焦“绿水青山就是金山银山”“人类命运共同体”“文化自信”等思政元素。

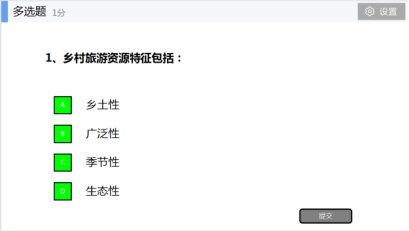

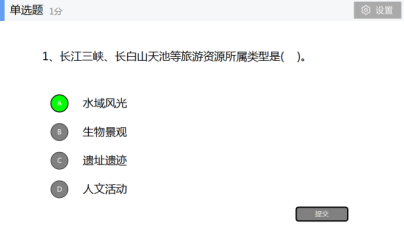

图 1 教师团队走访调研省内各乡村 第二阶段:课前准备 (1)课前一周,任课教师将课程章节案例分析材料、PPT课件、视频等资料通过雨课堂平台分享给学生。 (2)布置课前任务:根据中华人民共和国国家标准《旅游资源分类、调查与评价》,针对自己家乡或者去过的乡村展开乡村旅游资源调查,并做初步的调研报告。 (3)要求学生针对“旅游资源是侧重保护,还是侧重开发?”这一辩题形成讨论小组,准备课堂上进行辩论。 第三阶段:课中学习 课堂授课,采用案例教育与启发式教学相结合的教学方法,培养学生对乡村旅游资源的认识,掌握乡村旅游资源的调查、分类和评价方法。让学生懂得乡村资源的特色性和珍贵性,认识到文化资源、生态资源的价值,树立文化和生态保护观念。 (1)案例教学、学生汇报。通过真实案例简介和学生自我汇报,结合课堂习题,让学生了解资源的概念、形成的原因、分类的依据以及评价方法和特殊价值。重点讲述文化资源和自然生态资源的乡土性、季节性、生态性和珍贵性,引入“绿水青山就是金山银山”“传承和保护优秀传统文化”等思政元素,让学生了解乡村资源特点和价值,提升保护资源的意识。

图 2 通过雨课堂平台布置的课中习题   图 3 学生汇报乡村资源调研报告 图 3 学生汇报乡村资源调研报告

(2)分组辩论,自主思考。 组织学生针对“旅游资源是侧重保护,还是侧重开发?”展开辩论,辩论过程均由学生自我组织、自我点评,充分调动学生的主动思考能力和辩证思维。让学生在辩论中认识到乡村旅游资源是旅游业发展的重要物质基础和文化保证,保护是开发和发展的前提,保护是为了更好地开发;坚持守正创新,是对资源最好的保护利用。

图 4 学生针对“旅游资源是侧重保护,还是侧重开发?”展开辩论 第四阶段:课后作业 学习案例:嘉禾县旅游资源调查与评价报告http://www.hnjh.gov.cn/2/3999/4075/4087/4088/content_2316186.html 作业要求:在课前作业的基础上,结合本节课所学内容,参考提供的学习案例,对所选择的乡村旅游目的地的旅游资源进行深度调查并撰写调研报告。 考核目标:通过以上探究性学习案例,让学生了解乡村旅游资源的概念和特点、调查程序、方法以及分类标准,熟悉资源评价的方法,并能够撰写旅游资源调查与评价报告,进而认识到乡村资源的价值,树立文化和自然资源保护观念。 |