一、课程特色 1)创新教学活动

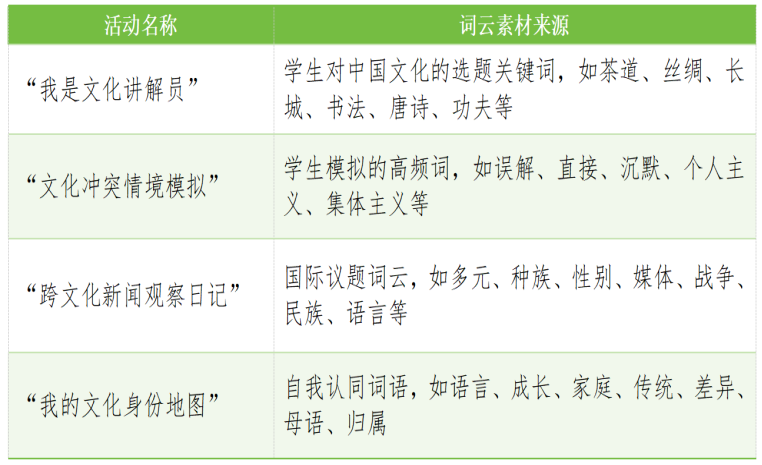

教学活动一:“我是文化讲解员”——跨文化导览任务设计 活动简介:学生以小组为单位,模拟接待来访外宾的导览员,选择一项具有代表性的中国传统文化元素(如茶道、书法、端午节、剪纸、儒家思想等),以英文设计导览讲解词,结合影片、实物、场景布置等辅助材料进行情境展示。 思政融入点:强化学生对中华优秀传统文化的认知与认同,提升其文化自信;引导学生在用英语讲中国故事的过程中理解文化传播的责任感与使命感。 教学目标:培养学生中英文双语表达力与文化转换能力; 培养学生团队协作、公共演讲与国际沟通能力。

图6 “我是文化讲解员”活动词云收集 教学活动二:“文化冲突情境模拟”——角色扮演与应对策略训练 活动简介:设计几组常见的跨文化冲突案例(如中美会议沟通风格差异、日本礼仪与时间观念、阿拉伯语系国家性别观念等),学生分组扮演各国商务代表,在互动中发现问题,并提出文化适应与冲突化解方案。 思政融入点:引导学生培养尊重多元、理解差异、和平沟通的全球视野与文明交流态度;在应对中外观念差异的讨论中,潜移默化地强化爱国主义与文化包容理念。 教学目标:提高学生文化敏感度与跨文化适应力;培养问题解决与多元视角思维能力。

图7 “文化冲突情境模拟”活动词云收集 教学活动三:“跨文化新闻观察日记”——全球议题下的思辨与表达 活动简介:学生每周需追踪一则与文化有关的国际新闻(如奥斯卡典礼多元文化争议、全球化与本土化冲突、品牌跨文化翻译失误等),撰写“跨文化观察日记”,分析其文化内涵与背后价值观冲突,并在课堂上进行展示与讨论。 思政融入点:帮助学生建立文化判读力与媒体识读能力;引导学生从世界看中国,从他人文化反思自我文化,培养文化自觉与国际责任感。 教学目标:发展批判思维与国际时事分析能力;加强学生的跨文化沟通语言组织与论述表达。

图8 “跨文化新闻观察日记”活动词云收集 教学活动四:“我的文化身份地图”——个人经验与文化反思写作 活动简介:学生绘制自己的“文化身份地图”,从家庭、地域、语言、教育、价值观、宗教等六个面向出发,探讨自身文化背景的形成与其对沟通方式、世界观的影响,最后撰写“文化自传”进行分享。 思政融入点:强化学生对个体文化形成历程的认识,引导其理解“文化没有高下,只有差异”;鼓励学生在反思中找到自己的文化根与价值立场,进而树立文化自信与责任感。 教学目标:建立文化自觉与个人文化理解能力;促进自我认同、反思与他者理解之间的平衡。 表1 跨文化交际课程特色活动及其词云素材溯源 2)跨文化交际案例的理论支撑框架 · 文化意识: 强调文化认知觉醒与差异敏感性训练; · 言语与非言语交际: 分析语言、肢体、空间等多模态交流方式在跨文化沟通中的作用; · 社会语用原则: 聚焦合作原则、礼貌原则等核心语用规范; · 文化理论基础: 引导学生理解高语境与低语境文化的沟通特征与交际策略。 二、创新点 1)教学模式的融合创新 课程采用线上线下混合式教学模式,结合“新文科”建设理念与多元教学手段,服务“一带一路”战略与国际传播需求,在专业学习与价值塑造中实现双线融合、协同提升。 2)跨学科知识的整合应用 通过模拟谈判等项目任务,将商务、法律、教育、文化等跨学科知识融合,引导学生综合运用多维知识解决实际问题,提升其逻辑思维力、策略表达力与专业跨界能力。

图9 学生比赛现场 3)AI技术赋能真实交际场景模拟 课程引入AI模拟系统,设计典型跨文化交流场景,让学生通过角色扮演沉浸式体验文化冲突、协商互动、情境应对等真实情境,提升其实战演练能力与应变能力。 4)思政教育与专业教学的深度融合 课程从教学设计、课堂活动到任务考核全过程中,深入融入社会主义核心价值观与中华优秀传统文化,引导学生在跨文化情境中树立国家认同、文化自信与社会责任感,实现专业育人与价值育人的协同育人目标。 |