2-1课程思政建设总体设计情况 |

(描述如何结合本校办学定位、专业特色和人才培养要求,准确把握本课程的课程思政建设方向和重点,科学设计本课程的课程思政建设目标,优化课程思政内容供给,将价值塑造、知识传授和能力培养紧密融合等情况。500字以内) 《中国民族音乐》课程作为高校音乐学专业的必修课,在多年的建设过程中,紧紧围绕我校“应用型创新型”办学目标,坚持贯彻“守根立本拓新”原则,积极推行各项教学改革,努力提高教学效果,取得了一定的成绩,并重点解决了学生重西轻中的音乐学习思维及高阶能力培养的问题。结合理论与实践高度融合的特点及学生毕业从事的行业制定本课程的思政教学目标为:热爱祖国、热爱中国优秀传统音乐文化、富有开阔思维、创新意识的学艺精神、具有较强地传承中国民族音乐文化的责任感和使命感以及真正懂得“德艺双馨”的从艺本质。 本课程通过欣赏、模唱与理论知识讲授相结合的形式,使学生对我国民族民间音乐的品种及艺术特征等基本概貌有所了解,熟悉民族民间音乐的类别与经典曲目,理解民间音乐文化与民族、地域、文化、生活等因素之间的密切联系,主要围绕文化讲解、乐种分析、模唱体验、多元实践等模块开展。教师在授课过程中,采用网络与多媒体相结合的教学手段,启发式、体验式、互动式的课堂授课,丰富多彩的社会实践,生动形象的虚仿实验,在不同的教学场景及不同的教学模块融入思政元素,提高学生的探索能力和创新能力,加深学生的民族荣誉感和责任感,大力培养学生日后弘扬和传播传承传统艺术文化的能力。 |

2-2课程目标 |

教学 目标 |

教学目标: 目标1:掌握中国民族音乐中六大乐种(民歌、戏曲、曲艺、民族器乐、歌舞音乐、综合类乐种)的基本概念及艺术特点;掌握各乐种的经典代表作品和代表人物的艺术成就;了解中国各地区各民族的地理概况、风俗文化等人文知识;积累一定数量的民族音乐语汇。 目标2:能准确辨别、鉴赏不同类型的民族音乐乐种;能背唱教师职业证书考试内容的必考民族音乐曲目、基本演唱各乐种经典代表作的音乐主题;能较准确地分析各乐种的音乐特点;能具备查阅资料和自主学习的能力;具备初步的PPT制作能力;能具备简单编创音乐作品的能力。 |

思政育人目标 |

中国民族音乐课程以“守根立本拓新”为思政育人根本出发点,培养学生们的民族自豪感和爱国之心、热爱中国民族音乐文化的感情和审美能力、传承中国民族音乐文化的责任感和使命感、拥有一定的创新意识和开阔思维、具备良好的职业素养和学艺态度。 |

2-3 教学内容选择与安排(思政设计与融入点:课程教学中将思想政治教育内容与专业知识技能教育内容有机融合的领域。) |

教学周次 |

授课知识点 |

思政设计 与融入点 |

授课形式与教学方法 |

思政育人 成效 |

1 |

绪论 |

思政设计:让学生了解学习本门课的意义与创新传承意识的培养 融入点:分析民族音乐创新传承经典案例 |

讲授法、案例分析法、讨论法 |

学生明白古老的音乐可以焕发出新的面貌、民族的才是世界的。 |

2 |

秦陇音乐 信天游及经典作品赏析 |

思政设计1:让学生了解陕北信天游形成的文化成因。 融入点:通过演示和视频讲解秦陇悠久文化历史及当地文化古迹 思政设计2:加强建设绿色中国、环境保护意识。 融入点:学习《兰花花》比兴修辞手法的运用,讲解陕北黄土高原的地理概貌及地貌成因(水土流失等) |

讲授法、案例分析法、演示法、启发法 |

1.学生感受到中国文化的厚重以及五彩斑斓。 2.明白新中国以来中央对环境治理做出的巨大贡献,并知道节能减排的重要性。 |

3 |

三晋音乐 山西民歌及经典作品赏析 |

思政设计:让学生了解山西民歌形成的历史文化背景。 融入点:学习山西民歌《走西口》,讲解走西口背后的历史文化背景。 |

讲授法、案例分析法、演示法、启发法 |

中国近代史上无数山西人背井离乡,打通了中原腹地与蒙古草原的经济和文化通道,带动了北部地区的繁荣和发展,学生明白今日的幸福生活,是无数先辈们不畏艰难险阻、艰苦奋斗的结果,并懂得珍惜当下的幸福生活,养成艰苦朴素的作风。 |

4 |

北方草原支脉 蒙古长调、短调 |

思政设计1:了解蒙古族长调民歌形成的地域与文化因素。 融入点:学习蒙古长调《辽阔的草原》和《牧歌》,讲解“风吹草地见牛羊”美丽景致。 思政设计2:了解蒙古族短调民歌、马头琴音乐形成的地域与文化因素。 融入点:学习短调民歌《嘎达梅林》,讲解嘎达梅林率领草原人民与封建王爷和东北军阀斗争的英雄事迹。 |

讲授法、互动教学法、案例分析法、演示法 |

1.明白地球上的每一个人都有权利和责任保护地球,草原、蓝天、白云、海洋、高山、森林等都是自然,激发学生热爱大自然、树立生态保护的意识。 2.通过嘎达梅林的英雄气概,激发学生树立热爱家乡、热爱故土的博大情怀。 |

5 |

齐鲁燕赵音乐 山东民歌、河北民歌 |

思政设计1:理解民歌的社会功能,并产生专业认同感。 融入点:讲述山东民歌《沂蒙山小调》由《十二月调》→《打黄沙会》 →《沂蒙山小调》演变的详细过程。 思政设计2:对比封建社会和新中国风俗文化的大变化。 融入点:讲述河北民歌《小白菜》、《孟姜女》的时代背景和悲剧故事内容,并对比新民歌的故事内容。 |

讲授法、互动教学法、案例分析法、演示法 |

在学习《沂蒙山小调》之前,学生认为音乐大多在对人的道德情操、修养方面所着重要的作用,而对政治、战争可能作用不大,但通过这首歌的演变过程,使同学们了解到音乐也可以成为战争的一个武器。 |

6 |

齐鲁燕赵音乐 京剧基础知识 |

思政设计:让学生懂得舞台上的绽放都要经历“台上一分钟、台下十年功”的过程,并珍惜大学光阴、勤学苦练专业技能。 融入点:播放电影《霸王别姬》中京剧演员科班练功的视频片段。 |

讲授法、互动教学法、案例分析法、演示法 |

音乐技能需要勤学苦练,艰辛过程可能超乎别人想象,特别是戏曲艺术,从幼年时期开始,就要持之以恒的磨炼自身唱念做打各方面的技艺,学习戏曲演员的练功日常对我们的学生有着非常好的鼓舞作用。 |

7 |

齐鲁燕赵音乐 京剧唱段赏析 |

思政设计1:让学生学习创新传承的手段。 融入点:播放多个京剧创新融合的视频。 思政设计2:培养学生的爱国主义精神。 融入点:讲解京剧名角梅兰芳先生拒绝为日本人表演并蓄须明志的爱国事件。 |

讲授法、互动教学法、案例分析法、演示法 |

爱国的表现有很多,通过讲解梅兰芳先生的爱国事迹,再简单列举其他艺术家的爱国行为,让同学们知道爱国主义应作为每一个人中国青年内心的文化基因。 |

8 |

关东音乐 东北民歌赏析 |

思政设计:了解关东支脉音乐的历史文化背景。 融入点:观看电视剧《闯关东》片段, 讲解背后的历史文化背景。 |

讲授法、互动教学法、案例分析法、演示法 |

通过讲解从清末到九一八事变爆发前,大批山东人为生活所迫背井离乡的故事,让同学们感受中华民族勇于开创、艰苦奋斗的精神气质。 |

9 |

中州音乐 河南豫剧赏析 |

思政设计:了解豫剧名段《谁说女子不如男》的创作背景和流传成功的原因。 融入点:讲述常香玉抗美援朝时期为中国人民志愿军捐献战斗机的爱国事迹。 |

讲授法、互动教学法、案例分析法、演示法 |

通过动情的讲解抗美援朝的历史使命及当时社会各界对此次战斗的募捐情况,使学生更加明确德艺双馨的从艺信条及正确的爱国理念、英雄主义。 |

10 |

江淮音乐 凤阳花鼓赏析 |

思政设计:树立当代大学生正确的人生观和爱情观。融入点:讲解安徽凤阳花鼓《王三姐赶集》的时代背景和音乐故事。 |

讲授法、互动教学法、案例分析法、演示法 |

此曲生动反映了20世纪5O年代初期 “反匪反霸”以及宣传“婚姻法”的时代背景,对比高校男女自由恋爱现状,学生更加懂得珍惜爱情美好,不会轻易玩弄感情,也会摆正爱情和学业的关系。 |

11 |

吴越音乐 (一) 江南弹词 江南民歌赏析 |

思政设计:感受中国音乐文化的独特和美感,从而提升文化自信。 融入点:结合江南人文风光,分析江南民歌的音乐特点;欣赏江南弹词《花好月圆》的表演视频;体悟吴侬软语的独特魅力。 |

讲授法、互动教学法、案例分析法、演示法 |

江南秀丽的风光、细腻婉转的音乐以及吴侬软语的曼妙是屹立于世界的独特中国符号,通过制作精良的视频播放和江南民歌模唱,学生能够充分感知到此份美好和自信。 |

12 |

吴越音乐 (二) 昆曲赏析 |

思政设计1:提升专业认同。 融入点:电影《金陵十三钗》中电影插曲与电影历史背景的契合性。 思政设计2:感叹古人的创造力和想象力。 融入点:讲述昆剧《牡丹亭》的神奇故事。 |

讲授法、互动教学法、案例分析法、演示法 |

1.电影《金陵十三钗》中的主题曲《秦淮景》由江南小调《无锡景》而来,展示了金陵十里秦淮的繁华景象,用一首民歌来展示当年的风土文化,是最为简便的手段,所以音乐的社会功能再一次得到重视和认可。 2.打破“中国人缺少创造力和想象力”这个思想,通过《牡丹亭》神奇的爱情故事让同学们领略到古人的想象力和创造力。 |

13 |

武陵音乐 苗族、瑶族、 畲族音乐赏析 |

思政设计:感受各少数民族风格迥异,丰富多彩的民间音乐,提升文化自信。 融入点:分析对比苗族民歌、瑶族民歌、畲族民歌、土家族民歌的风格特点。 |

讲授法、互动教学法、案例分析法、演示法 |

多彩多姿的少数民族音乐文化不仅饱含着各民族劳动人民的智慧,也体现出深厚的民族文化底蕴,民族自豪感和自信心油然而生。 |

14 |

巴蜀音乐 巴蜀号子赏析 |

思政设计:感受劳动人民面对险恶的自然环境不屈不挠的抗争精神。 融入点:欣赏国家非物质文化遗产《川江号子》,讲解川江号子的历史渊源、基本特征和传承保护。 |

讲授法、互动教学法、案例分析法、演示法 |

团结统一、勤劳勇敢、不屈不挠、自强不息是中华民族光照千秋的高尚情操,通过《川江号子》,学生深刻领悟中华民族精神的基本内涵。 |

15 |

青藏高原音乐 藏戏赏析 |

思政设计:大时代需要大格局,大格局呼唤大胸怀。 融入点:欣赏藏戏《文成公主》,讲解文成公主与松赞干布的历史故事。 |

讲授法、互动教学法、案例分析法、演示法 |

文成公主不辱使命,与吐蕃松赞干不和亲,开创了唐蕃交好的新时代,为加强民族团结与和谐做出了重要贡献。学生深刻领悟新时代的大格局、大胸怀。 |

16 |

闽台音乐 福建南音赏析 |

思政设计:加强非物质文化遗产保护意识。 融入点:讲解国家非物质文化遗产福建南音的历史渊源、基本特征、传承保护、社会影响。 |

讲授法、互动教学法、案例分析法、演示法 |

泉州南音被誉为“中国音乐史上的活化石”,有深厚的群众基础和文化底蕴。而福建南音作为福建的本土音乐,应得到同学们的重视和自豪,学生可以领悟到一个民族失去了自己的文化,就失去了精神和灵魂。 |

2-4 “课程思政”教学实践情况

|

(描述如何结合办学定位、专业特色和课程特点,深入挖掘思想政治教育资源,完善课程内容,改进教学方法,探索创新课程思政建设模式和方法路径,将课程建设目标融入课程教学过程等情况。1000字以内) 1.根据办学宗旨和学情特点,构建课程标准 根据我校“树应用型创新型大学标杆”的培养方针,学生文化底子薄弱、不够重视中国传统音乐的学情特点,教师以“守根立本拓新”作为原则,将课程内容分为“有用”“能用”“会用”三个维度,从根本上提高学生学习的积极主动性和学以致用的能力。在课程内容中,多角度介绍和融入学生薄弱和感兴趣的“有用”内容:如人文地理、历史故事、音乐家典型事迹以及高质量的音乐节目等;通过学生自学、课堂汇报、艺术实践等形式,引导启发学生分析和体验(“能用”)各类民族音乐的内涵特点;每节课引入名家名作的经典创新案例,指导学生“会用”创新传承手段,使学生正确看待各民族不同的音乐文化,提高他们的人文素养、社会责任感以及品行操守,并培养学生对祖国文化的热爱和民族自信心。 2.创新教学模式,强化“要我学”到“我要学”的转变 传统课堂、线上课堂及实践课堂三维联动,把课程内容的重难点分别放在不同情境的课堂上去学习和体验,注重发挥信息技术和专业实践的优势,营造好学乐学的教育氛围,提升学习者今后的创新传承意识。重点的文化知识用深入浅出、生动经典的案例贯彻始终,不限于书本,需要学生阅读大量资料,以扩展学生视野,培养、促进并提高学生的参与意识;重点的必学必唱曲目,运用线上自制学习资源和打卡软件,帮助和督促学生学习,使学生能够真正学会并掌握;特色的民族音乐作品,会展示在各类实践舞台上,如民族音乐的艺术表演、音乐创作、音乐采风观摩、音乐文化传播活动等,使学生更加生动地、直观地、感性地体验到中国民族音乐的音乐魅力以及传承价值。 3.优化课程评价体系,全面展示学生专业特长 教学效果评价重点在于评价学生的全面能力。根据专业知识、专业素养、职业能力、学习态度、艺术品格来制定具有多元项的课程评价标准,重视学生自我管理式的学习及表现、分析、解决实际问题等方面的评价。 《中国民族音乐》课程是一门理论与实践高度融合的课程 , 既有知识传授 ,也有能力培养 ,还有价值引领。要把握好"三个关系",即明确从知识传授到能力培养到价值引领的相互关系;明确课堂外融入式设计中知行合一的相互关系;明确思政课程授课方法与专业课程授课方法的相互关系,真正实现"课程思政"与"思政课程"的无缝,基于课程思政完成中国民族音乐课程顶层设计。 |

2-5课程特色与创新 |

(概述在课程思政建设方面的特色、亮点和创新点,形成的可供同类课程借鉴共享的经验做法等。须用1—2个典型教学案例举例说明。500字以内) 1.教学内容方面的创新 (1)在理论知识讲解中设置“文化知识我知道”环节,教师在学生教师职业证书考试知识范围的基础上进行讲解,其中包括各地区各民族的人文地理、历史名人、风俗美食等学生喜闻乐见的文化知识,既弥补艺术类学生文化基础薄弱的问题,也激发了学生的学习兴趣,也促进学生更加深度地理解民族音乐,最重要的,也为学生热爱国家、热爱中国文化打下了坚实的基础。如:讲到第一章秦陇音乐时,会分析陕北地区的特殊地理特点(黄土高坡)和信天游(陕北山歌)的音乐特点(双四度音程框架、节奏自由等)之间的联系,既能给学生补充一些人文地理知识,也会使学生更加深入地了解音乐背后的文化内涵。 (2)在案例分析中选择国内外的最新发展动态,特别是民族音乐创新传承的经典案例和视频,使学生掌握前沿动态,将自己不同风格的演绎引入教学,有意思地培养学生养成专业的、开拓的艺术思维。 2.教学模式方面的创新 (1)打破“灌输式”教学手段,以学生为主体,运用行动学生法,使学生通过行动任务不断实践和反思,获取能力,产生共鸣。如:在民族音乐的实践环节中,设置了“民族音乐导游团”环节,教师将全班同学分为若干“导游小组”,每小组分别准备不同的课前准备,在课上为全班同学进行专题汇报和民族音乐展示,学生通过不同分工进行资料搜集、PPT制作、民族音乐创编演绎等过程,在课堂上进行讲演展示,以此培养学生团队协作能力、分析表达能力、查阅文献、PPT制作与实践创新能力,增强学生对民族音乐的深度体验。 (2)传统课堂、线上课堂及实践课堂三维联动,增强学生对中国民族音乐的审美认知,全方位培养学生的文化自信和传承意识。传统课堂上通过PPT演绎、视频播放、板书、示范展示相结合,引发学生对所学内容的强烈兴趣;线上课堂通过班级小管家微信程序发布教师自唱民歌,督促学生完成每节课的必学曲目;实践课堂带领学生参与各类型实践活动,将学生所学的课程内容转化为丰富的演奏、演唱、创作的艺术实践活动,增强学生对中国民族音乐的体验感受和传播传承效应。 |

2-6 课程评价与成效 |

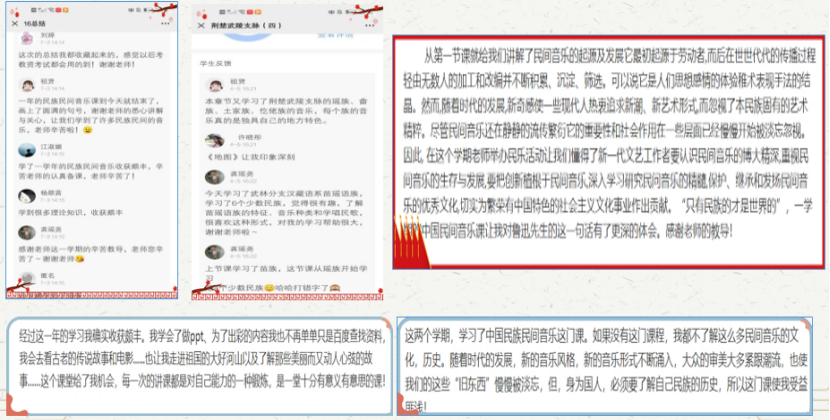

(概述课程考核评价的方法机制建设情况,以及校内外同行和学生评价、课程思政教学改革成效、示范辐射等情况。500字以内) 本课程采取多元化考核方式:综合师评、生生互评、项目责任人评价、与其他社会效益等评价方式。课堂教学的期末成绩=平时成绩(50%)+期末考试(50%),其中期末成绩(50%)=理论知识(25%)+现场表演(25%),平时考试(50%)=考勤表现(20%)+小组汇报(15%)+编创作品(15%)。如有较为突出的民族实践活动表现,予以特殊加分。 1.以做促学,实践活动成果丰硕 校内实践:老师和学生共同完成结课专场民族音乐会《国韵悠悠·中国民族音乐鉴赏会》、学生编创的民族民间音乐作品,如《民风韵·东方情》《螃蟹歌》古筝重奏《弥渡山歌》笛子重奏《扬鞭催马运粮忙》等节目,多次登上艺术实践晚会和毕业汇演舞台。校外实践:服务乡村振兴,三度助力屏南县当地黄酒文化节。学生参与创作福鼎市非物质文化遗产--古秦屿藤牌舞的音乐、《土楼的女人》、《石脉》、均是以民族民间音乐融入艺术创作表演中来弘扬中国传统文化。学生表演云南民间童谣改编的《水母鸡》《竹楼梦幻》、江西民歌《十送红军》、傣族民歌改编的女声小组唱《崴萨啰》等参加福建省大学生艺术节并获得优异成绩;学生演唱京剧《裱花》参加海峡文化艺术中心百姓舞台进行表演展示,均获一致好评。

2.以学促思,学生文化认同感显著提升

3.以思促研,培育多项教研成果 多位学生以中国民族音乐内容作为毕业论文研究课题,并获优秀毕业论文;课程负责人邓倩老师主讲的《中国民族音乐》课程荣获第五届福建省高校青年教师教学竞赛人文社会科学组二等奖和校级混合式一流课程;课程团队成员孙佳佳“国家非遗福州十番音乐合奏音效编排”虚拟仿真实验教学项目荣获2021年校级一流课程并推荐为2021年省级一流本科课程。“文化生态背景下闽都本土音乐的传播和传承策略研究”获福州市中国特色社会主义理论体系研究中心2018年度立项课题,“文化自信视域下福建省民间音乐在社区的传承与发展对策研究”获福建省教育科学“十三五”规划2020年度立项课题。 |

2-7课程建设计划 |

(概述今后5年课程在课程思政方面的持续建设计划、需要进一步解决的问题、主要改进措施、支持保障措施等。300字以内) 1.课程思政持续建设计划、解决问题及改进措施 (1)团队建设。①加强思想政治理论水平学习,采用"走出去、请进来"策略,解决课程团队政治理论水平普遍偏低的问题;②每学期组织不少于两次的课程思政教学研讨,邀请思政教师、企业专家参与,共同探讨课程思政要素内涵。思致要素融入知识与技能的教学方法,完善课程考核方式,提高团队整体课程思政理论和教学水平;③鼓励团队教师参加课程思政教学比赛,提高教学能力。 (2)课程资源建设。紧跟时代发展,密切关注高校思想政治理论发展和要求,关注中国民族音乐传承发展动向,持续完善课程思政资源,建设与时俱进,集知识、技能、素质三位一体线上教学资源。 (3)实训条件建设。加强民族民间音乐资源库建设,建立采风实习基地、完善校内外实践基地建设,紧密对接专业实训的教学环境。 2.需要进一步解决的问题及举措 (1)建设数字民族音乐资源库:民族音乐种类繁多,且相当一部分音乐面临濒临失传的境地,建设资源库,对今后的学习和传承有举足轻重的作用。 (2)丰富实践形式:创新社会实践形式,使其具有多元性和丰富性,既能有效服务地方社会,又能真正起到实践育人效果。 (3)提高学生创新型实践能力:民族音乐的传承和保护,在当今国际化大背景下显得更为重要,学生作为民族的未来,需要与时俱进,带着发展的眼光创新实践,才能让中华文化展现出永久魅力和时代风采! |