2-1课程思政建设总体设计情况 |

《服务设计》课程作为数字媒体艺术专业的核心课程,紧密结合我校“全国一流应用型大学标杆”的办学定位,准确把握课程思政建设方向和重点。本课程以“会设计、能设计、爱设计”的新型设计师培养为目标,将价值塑造、知识传授与能力培养紧密融合。 在课程思政建设中,课程深入挖掘服务设计领域的思政教育资源,以爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体为主线,围绕政治认同、家国情怀、文化素养等核心要素,优化课程思政内容供给。通过项目式教学改革,将社会创新理念融入教学,引导学生关注社会需求,解决实际问题,培养学生的社会责任感和担当精神。同时,结合企业真实场景,构建跨学科、跨年级的协作环境,提升学生的团队协作能力和创新思维。 科学设计课程思政建设目标,旨在通过本课程的学习,使学生不仅掌握服务设计的专业知识与技能,更能在实践中树立正确的世界观、人生观和价值观,成为具备国际竞争力的高素质应用型人才。 |

2-2课程目标 |

教学 目标 |

(一)知识目标 专业知识掌握:学生将全面理解并掌握服务设计的基本概念、原理和方法,包括用户体验设计、服务系统构建、服务蓝图绘制等核心内容。通过课程学习,学生能够运用所学知识解决服务设计中的实际问题,为后续的专业课程学习奠定坚实基础。 跨学科知识拓展:在《服务设计》课程中,学生将接触到管理学、金融学、材料工程等跨学科知识,通过跨学科项目实践,拓展学生的知识视野,增强其综合运用多学科知识解决复杂问题的能力。 行业前沿知识了解:课程将引入服务设计领域的最新研究成果和行业动态,使学生紧跟时代步伐,了解并掌握行业前沿知识,为未来的职业发展做好准备。 (二)能力目标 设计实践能力:通过项目式教学和真实企业场景的模拟,培养学生的设计实践能力,包括设计调研、方案设计、原型制作、用户测试等各个环节,提高学生的动手能力和解决问题的能力。 团队协作能力:在项目制教学中,学生需要组建团队并共同完成设计任务,这将有效锻炼学生的团队协作能力、沟通能力和领导力,为将来进入职场打下坚实基础。 创新思维能力:鼓励学生进行创新思维训练,通过AI辅助的创意拓展与迭代,激发学生的设计灵感,培养学生的创新思维和批判性思维能力。 (三)素质目标 社会责任感:将社会创新理念融入课程思政,引导学生关注社会问题,通过服务设计解决实际问题,培养学生的社会责任感和担当精神。 职业素养:通过企业式多维度的课程评价体系,使学生提前适应职场环境,树立良好的职业道德和职业态度,提升职业素养。 持续学习能力:课程将培养学生的自主学习能力和终身学习的意识,使学生在面对快速变化的行业环境时,能够持续更新知识,保持竞争力。 |

思政育人目标 |

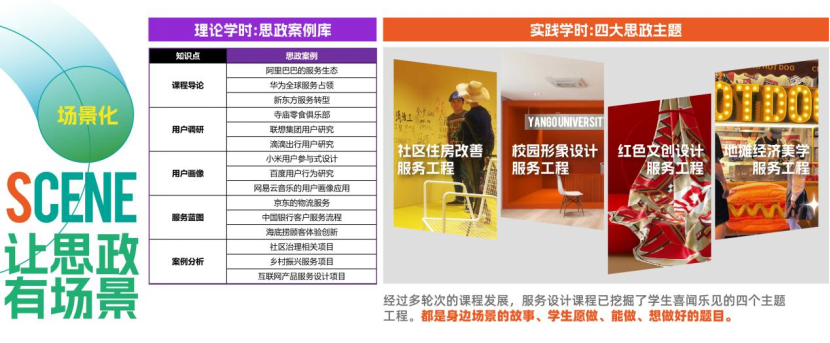

(一)政治认同 通过服务设计项目实践,引导学生深入了解中国特色社会主义的伟大实践,增强学生对国家制度和政策的认同感,树立爱党、爱国、爱社会主义的信念。 (二)家国情怀 课程将思政元素融入服务设计项目中,如地摊美学、红色文创、校园形象等,鼓励学生关注民生问题,深入社区和底层人民,培养学生的家国情怀和人文关怀精神。 (三)文化素养 在项目实践过程中,融入中华优秀传统文化教育,通过设计实践传承和弘扬中华优秀传统文化,提升学生的文化素养和民族自信心。 (四)宪法法治意识 在项目管理和团队合作中,强调规则意识和法治精神,培养学生的宪法法治意识,使他们在未来职业生涯中能够遵守法律法规,维护社会公平正义。 (五)道德修养 通过课程思政和职业道德教育,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,培养高尚的职业道德和社会公德,成为德才兼备的新时代设计师。 |

2-3 教学内容选择与安排(思政设计与融入点:课程教学中将思想政治教育内容与专业知识技能教育内容有机融合的领域。) |

教学周次 |

授课知识点 |

思政设计 与融入点 |

授课形式与教学方法 |

思政育人 成效 |

1 |

服务设计基础:介绍服务设计的概念、历史和重要性。 |

强调服务设计在社会发展中的重要性,通过案例分析(如共享经济下的服务模式创新)引导学生理解创新设计对社会发展的推动作用。将创新、社会责任感融入教学,激发学生探索服务设计改善社会问题的兴趣。 |

理论讲授结合案例分析法,通过小组讨论形式深入理解服务设计的价值。 |

培养学生创新意识和社会责任感,认识到个人设计能够为社会带来正面影响。 |

2 |

用户研究:深入探讨用户研究方法,包括访谈、观察和调查。 |

强调用户研究中的伦理和隐私问题,引导学生关注用户隐私保护,理解尊重用户权益的重要性。将用户至上的服务理念与诚信、尊重他人权益的思政教育相结合。 |

通过模拟用户访谈和观察实验,结合伦理案例分析,培养学生的实践能力和伦理意识。 |

使学生认识到在设计中尊重用户隐私的重要性,培养职业道德感。 |

3 |

服务蓝图和顾客旅程:介绍创建服务蓝图和顾客旅程的过程。 |

通过顾客旅程的详细规划,引导学生理解流程优化对于提升服务质量的重要性,进而理解持续改进和顾客至上的服务理念。将追求卓越、持续改进的工匠精神融入教学,培养学生的责任心和敬业精神。 |

采用项目式学习,小组合作绘制服务蓝图,通过展示和交流,增强团队协作能力。 |

培养学生严谨的工作态度和精益求精的工匠精神。 |

4 |

创意和概念开发:探索创意工具和方法,如头脑风暴和故事板。 |

通过创意思维训练,融入创新精神和团队合作的重要性,鼓励学生勇于尝试、敢于创新。将创新与团队协作相结合,培养学生的团队协作能力和创新思维。 |

采用头脑风暴、思维导图和故事板制作等方法,激发学生的创意灵感。 |

增强学生的创新意识和团队协作能力,培养敢于探索、勇于尝试的精神。 |

5 |

原型制作和测试:介绍原型制作和用户测试的流程。 |

强调用户测试和反馈的重要性,通过实践体验培养学生的严谨态度和实事求是的精神。将科学精神和实事求是融入实践环节,引导学生尊重数据和用户反馈。 |

通过分组制作原型并进行用户测试,分析测试结果,调整设计方案。 |

培养学生尊重数据、实事求是的科学精神,提高问题解决能力。 |

6 |

实施和交付:讨论服务设计的实施和交付策略。 |

通过项目管理实践,培养学生的计划执行能力和团队协作精神。将时间管理和团队协作理念融入项目管理,培养学生的责任心和集体荣誉感。 |

模拟项目管理流程,制定时间表、分配任务,并进行成果展示。 |

提高学生的项目管理和团队协作能力,增强集体荣誉感。 |

2-4 “课程思政”教学实践情况

|

(描述如何结合本校办学定位、专业特色和人才培养要求,准确把握本课程的课程思政建设方向和重点,科学设计本课程的课程思政建设目标,优化课程思政内容供给,将价值塑造、知识传授和能力培养紧密融合等情况。500字以内) 在《服务设计》课程的教学实践中,课程紧密围绕阳光学院的办学定位——“全国一流应用型大学标杆”,深入挖掘课程中的思想政治教育资源,将课程建设与思想政治教育有机融合,形成了独具特色的课程思政教学模式。 一、结合办学定位与专业特色 《服务设计》作为数字媒体艺术专业的核心课程,课程紧密结合学校“培养应用型人才”的定位,注重课程内容的实用性和前瞻性。课程不仅讲授服务设计的理论与方法,还融入社会创新、责任设计等理念,引导学生关注社会热点,培养社会责任感和创新精神。通过真实案例分析和项目实践,使学生了解服务设计在提升用户体验、推动社会服务创新中的重要作用,增强学生的专业自豪感和使命感。

二、完善课程内容,挖掘思政元素 在课程内容的构建上,课程深入挖掘服务设计中的思政元素,将爱党、爱国、爱社会主义等核心价值融入其中。例如,在介绍服务设计的发展历程时,引入我国服务业在改革开放后的快速发展案例,激发学生的民族自豪感和时代责任感。同时,结合社会热点问题,如共享经济、可持续生活方式等,引导学生思考如何通过服务设计解决实际问题,提升社会福祉。

三、改进教学方法,强化思政教育 教学方法上,课程采用项目式学习(PBL)模式,通过真实或模拟的服务设计项目,让学生在实践中学习和掌握服务设计的理论与方法。在项目选题上,鼓励学生关注民生、关注弱势群体,如为地摊经济设计便捷摊位、为空巢老人设计关爱服务系统等。这些项目不仅锻炼了学生的专业技能,还培养了他们的社会责任感和同理心。 四、创新课程思政建设模式 为了进一步提升课程思政效果,课程创新性地引入了人工智能辅助教学和跨学科场景化育人模式。利用AI技术快速生成设计原型、提供创意拓展与迭代方案,不仅提高了教学效率,还培养了学生的创新思维和数据分析能力。同时,将课堂搬进创客中心师生设计工作室,营造真实的企业工作环境,让学生在跨学科、跨年级的协作中拓展视野、增强综合能力。

五、将课程建设目标融入教学过程 在课程实施过程中,课程始终将课程思政目标与专业教学目标紧密结合。通过服务设计项目的实践,不仅要求学生掌握专业技能,还强调团队合作、创新思维和社会责任感的培养。课程评价体系也充分考虑了思政教育效果,结合教师、企业、用户、专家和学生互评等多个维度,全面评价学生的综合素质。 《服务设计》课程在思政教学实践中,紧密结合办学定位、专业特色和课程特点,深入挖掘思想政治教育资源,完善课程内容,改进教学方法,探索创新课程思政建设模式和方法路径,有效提升了学生的专业素养和思想政治素质。 |

2-5课程评价与成效 |

课程考核评价:本课程采用多元化的评价体系,结合平时成绩与期末课程作品成绩进行综合评价。平时成绩包括线上学习成绩、平时作业、考勤及课堂表现,占总成绩的50%;期末课程作品成绩则通过教研室教师打分综合得出,占总成绩的50%。此外,引入企业、专家、用户和学生互评等多维度评价,确保评价的全面性和客观性。

校内外同行与学生评价:本课程深受校内外同行好评,认为其课程设计科学,思政元素融入自然,有效提升了学生的设计能力与社会责任感。学生反馈积极,认为课程内容贴近实际,激发了学习兴趣和创新思维。 课程思政教学改革成效:通过实施项目式教学法和跨学科场景化育人模式,学生不仅掌握了服务设计技能,更在实践中培养了社会责任感和团队协作能力。课程成果显著,学生作品多次在各类设计竞赛中获奖,得到了业界的高度认可。

示范辐射:本课程作为服务设计与课程思政融合的典范,已在校内外广泛推广,辐射群体超过两万人次,有效带动了相关课程思政建设的深入开展,为其他课程提供了宝贵的经验和参考。 |

2-6 课程特色与创新 |

(概述在课程思政建设方面的特色、亮点和创新点,形成的可供同类课程借鉴共享的经验做法等。须用1—2个典型教学案例举例说明。500字以内) 典型教学案例一:空巢老人与青年租客“爱心协议”共享住宿项目 该项目鼓励学生深入社区,调研空巢老人的生活现状与需求,同时了解青年租客在城市中的居住挑战。学生们分组行动,通过访谈、观察等方法收集数据,形成了对目标群体的深刻理解。 在方案设计阶段,学生们结合服务设计思维,创新性地提出了“爱心协议”模式,即空巢老人提供空闲房间给青年租客居住,作为交换,租客需定期陪伴老人、协助处理家务等。这一方案不仅解决了双方的实际问题,还促进了代际间的情感交流,传递了社会的温暖与关爱。 通过此项目,学生们不仅掌握了用户研究、服务蓝图绘制、原型制作等专业技能,更重要的是,他们深刻体会到了设计的社会价值,增强了社会责任感和同理心。这一案例生动展示了服务设计课程如何将思政教育与专业技能培养有机融合,为同类课程提供了宝贵的经验借鉴。 典型教学案例二:“地摊美学服务设计”项目 学生深入地摊调研,针对小贩实际需求设计便捷美观的摊位。此过程不仅锻炼了学生的设计技能,更在解决实际问题中强化了他们的社会责任感和同理心。另一案例为“校园形象服务设计”,学生通过参与校园美化项目,将思政元素融入设计方案,既美化了校园环境,又增强了学生的归属感和爱国情怀。这些案例有效证明了本课程在思政与专业技能培养上的深度融合,为同类课程提供了可借鉴的经验模式。 该项目特色在于将思政教育与现实生活场景对接,让学生在实践中理解服务设计的社会价值,形成的知识传授与价值引领模式值得广泛推广。 |

2-7课程建设计划 |

(概述今后5年课程在课程思政方面的持续建设计划、需要进一步解决的问题、主要改进措施、支持保障措施等。300字以内) 一、进一步需要解决的问题 学生职业认同感薄弱,影响课后项目跟进。跨学科知识整合不足,限制复杂项目处理能力。评价体系需提升客观性和及时性。 二、主要改进措施 强化职业导向教育,邀请专家讲座,提升职业认同感。构建跨学科协作平台,促进多领域知识融合与实践。完善评价体系,引入量化指标与AI分析,确保公正及时反馈。 三、支持保障措施 设立专项基金,支持课程思政与跨学科平台建设。加强师资队伍建设,引进行业专家,定期教师培训。完善教学设施,包括设计软件和虚拟实验室,确保实践机会充足。通过综合措施,全面提升课程思政与教学质量。 |